La base de la physiologie - Anatomie physiologie du corps humain

L’anatomie et la base de la physiologie sont deux branches essentielles des sciences biomédicales, chacune ayant un rôle distinct mais complémentaire. L’anatomie se concentre sur la structure des parties du corps humain, tandis que la physiologie s’intéresse à leur fonctionnement. Autrement dit, l’anatomie nous explique « ce que sont » les organes et leurs relations, et la physiologie nous enseigne « comment ils fonctionnent ».

1 - Différence entre anatomie et physiologie

En anatomie, on explore la morphologie des organes, la disposition des systèmes, et leur agencement dans le corps. Par exemple, l’étude de la position du cœur, des muscles ou encore des os. En revanche, la physiologie permet de comprendre comment ces organes et systèmes accomplissent leurs fonctions : comment le cœur pompe le sang, comment les muscles se contractent, ou encore comment les poumons facilitent la respiration.

Pour illustrer, si l’anatomie décrit la forme du poumon, la physiologie expliquera comment ce dernier permet les échanges gazeux. Les deux disciplines sont indissociables : la structure (anatomie) détermine la fonction (physiologie), et chaque fonction se manifeste grâce à une organisation structurelle précise.

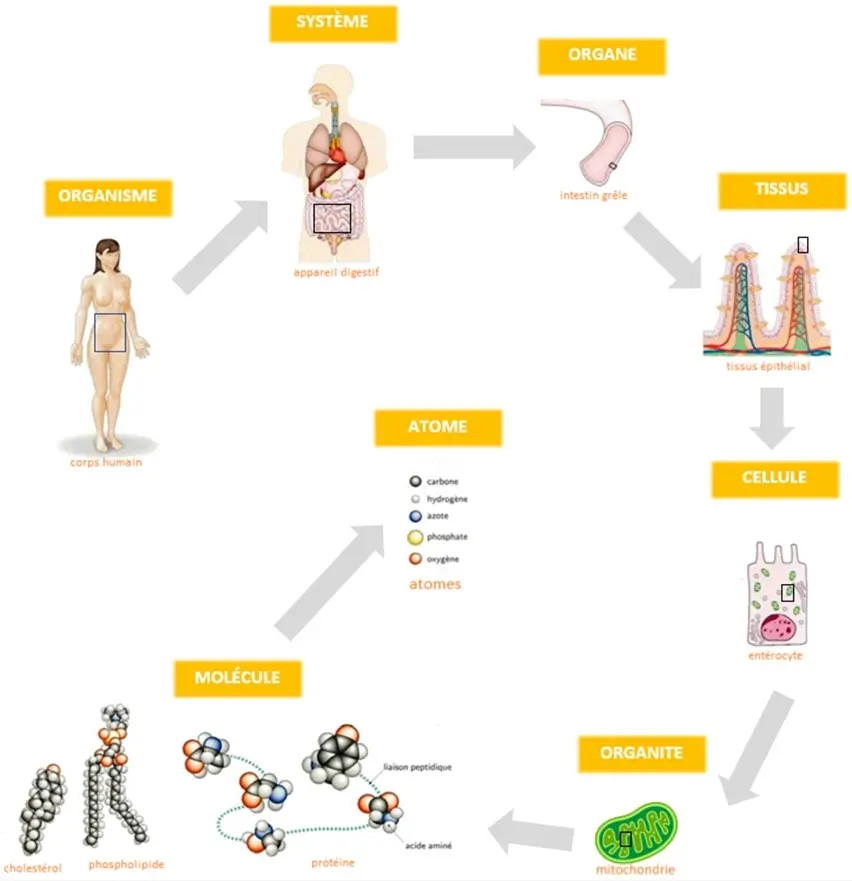

2 - L'organisation structurale du corps humain

Le corps humain est une merveille d’organisation hiérarchique, composé d’éléments de plus en plus complexes. Pour bien comprendre cette organisation, il est essentiel de partir du plus petit composant : l’atome, puis de progresser vers des structures de plus en plus élaborées, jusqu’à l’organisme entier.

Les atomes : la base de toute matière

L’atome est l’unité fondamentale de la matière. Il est constitué d’un noyau chargé positivement, entouré d’électrons chargés négativement, formant un ensemble globalement neutre. Les atomes les plus courants dans le corps humain incluent l’oxygène (O), le carbone (C), l’hydrogène (H) et l’azote (N), qui sont essentiels à la vie.

Les molécules : organiques et inorganiques

Les atomes se combinent pour former des molécules, qui peuvent être organiques ou inorganiques. Les molécules organiques incluent des substances comme les glucides, les lipides, les protéines et l’ADN, qui jouent tous des rôles vitaux dans le métabolisme et la reproduction cellulaire. Les molécules inorganiques, comme l’eau, les acides et les bases, sont également cruciales pour le bon fonctionnement du corps humain.

Les organites : structures spécialisées des cellules

Les organites sont des structures spécialisées situées à l’intérieur des cellules, chacune ayant un rôle bien défini. Par exemple :

- Le noyau contient l’ADN, qui renferme les instructions génétiques.

- La mitochondrie produit l’énergie nécessaire aux cellules sous forme d’ATP.

- Le réticulum endoplasmique participe à la production des protéines et des lipides.

- L’appareil de Golgi stocke, trie et transporte les protéines.

- Les ribosomes traduisent l’ADN en protéines.

- Le lysosome est responsable de la dégradation des déchets cellulaires.

- Le peroxysome intervient dans la dégradation du peroxyde d’hydrogène, un déchet cellulaire.

Les cellules : unités de base de la vie

Les cellules sont les unités fondamentales de la vie. Elles sont entourées d’une membrane plasmique qui délimite leur structure, et contiennent de l’ADN ainsi que du cytoplasme. Elles accomplissent trois fonctions principales :

- Se multiplier et transmettre le code génétique à travers la division cellulaire.

- Produire de l’énergie pour soutenir les processus vitaux.

- Assurer la communication intercellulaire pour coordonner les activités du corps.

Les tissus : groupes de cellules spécialisées

Les tissus sont des ensembles de cellules ayant une structure et une fonction similaires. Le corps humain possède quatre types principaux de tissus :

- Le tissu épithélial qui recouvre les surfaces et protège les parois internes.

- Le tissu conjonctif qui sert d’isolant et de support.

- Le tissu musculaire qui permet le mouvement.

- Le tissu nerveux qui transmet les signaux électriques.

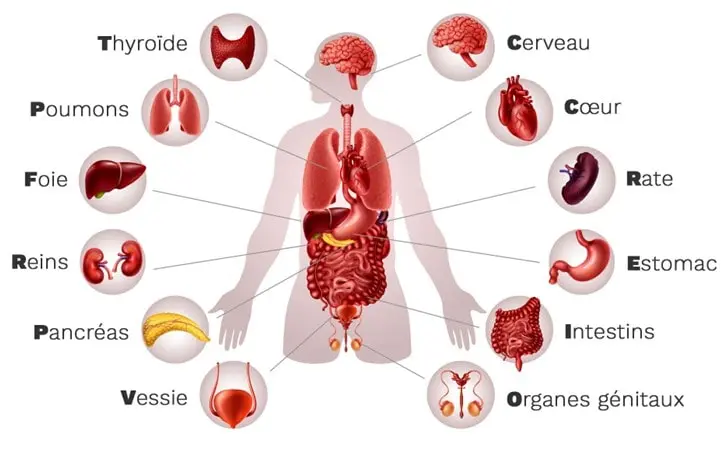

Les organes : structures complexes

Un organe est composé de plusieurs types de tissus qui collaborent pour accomplir une fonction spécifique. Certains organes, comme le cerveau, le cœur, les poumons, le foie et les reins, sont essentiels à la survie et sont souvent qualifiés de « vitaux ».

Les systèmes : organisation fonctionnelle des organes

Les systèmes regroupent des organes qui travaillent ensemble pour assurer des fonctions complexes. Voici quelques exemples de systèmes du corps humain :

- Le système locomoteur inclut les os et les muscles et permet le mouvement.

- Le système nerveux coordonne l’activité corporelle à travers la transmission d’impulsions électriques.

- Le système sensoriel capte les informations du monde extérieur via les sens.

- Le système digestif transforme la nourriture en énergie et en nutriments.

- Le système cardio-vasculaire assure la circulation du sang.

- Le système respiratoire permet les échanges d’oxygène et de dioxyde de carbone.

- Le système urinaire filtre les déchets liquides du corps.

- Le système endocrinien régule les hormones.

- Le système immunitaire protège contre les infections.

- Le système reproducteur assure la reproduction humaine.

3 - L'organisme : un tout vivant et fonctionnel

L’organisme est le niveau d’organisation le plus élevé, intégrant tous les systèmes pour former un être humain complet. Ses fonctions vitales incluent :

- Le métabolisme : ensemble des réactions chimiques dans le corps.

- La réactivité : capacité à réagir aux stimuli internes et externes.

- Le mouvement : déplacement du corps ou des substances à l’intérieur de celui-ci.

- La croissance : augmentation de la taille et du nombre de cellules.

- La différenciation : spécialisation des cellules en fonction de leur rôle.

- La reproduction : création de nouvelles cellules ou d’un nouvel individu.

4 - L'homéostasie : régulation interne du corps

L’homéostasie est un processus essentiel qui permet de maintenir les constantes du milieu intérieur dans les limites des valeurs normales. Par exemple, la température corporelle, la pression artérielle, et les niveaux de glucose doivent rester stables pour garantir un fonctionnement optimal.

Le corps utilise deux mécanismes de régulation pour maintenir l’homéostasie :

- La rétro-inhibition, qui freine un processus lorsqu’un seuil est atteint (exemple : régulation de la température par la transpiration).

- La rétroactivation, qui accélère un processus pour répondre à un besoin (exemple : coagulation du sang).

Grâce à ces mécanismes, le corps humain peut s’adapter aux changements internes et externes pour garantir son bon fonctionnement.